作成日:2025/10/14

心理的安全性というけど、どうすれば・・

代表の中尾です。

いつもお読みいただきありがとうございます。

「心理的安全性」

よく聞く言葉ですね。

ハラスメントが起きないように、部下が高いパフォーマンスを出せるように、会議が活発になるように等、生産性の高い職場に必要な要素としてよく言われます。

では、そうした心理的安全性が確保された場をどのように作ればいいのかとなると、そこから先が進まないというご相談を多く受けます。

先日、組織開発という分野で言われている「体験学習」というものを学ぶ機会に参加しました。

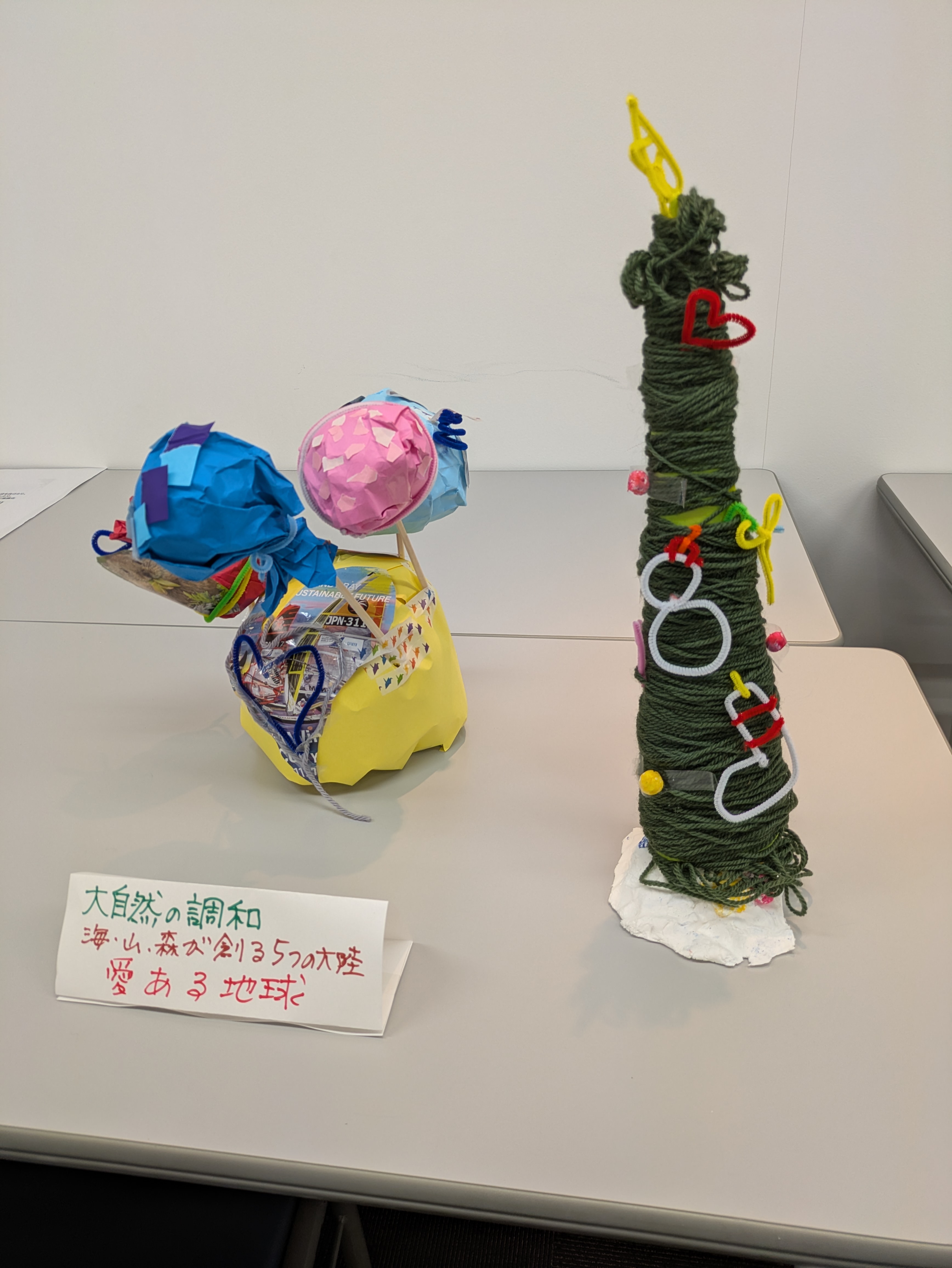

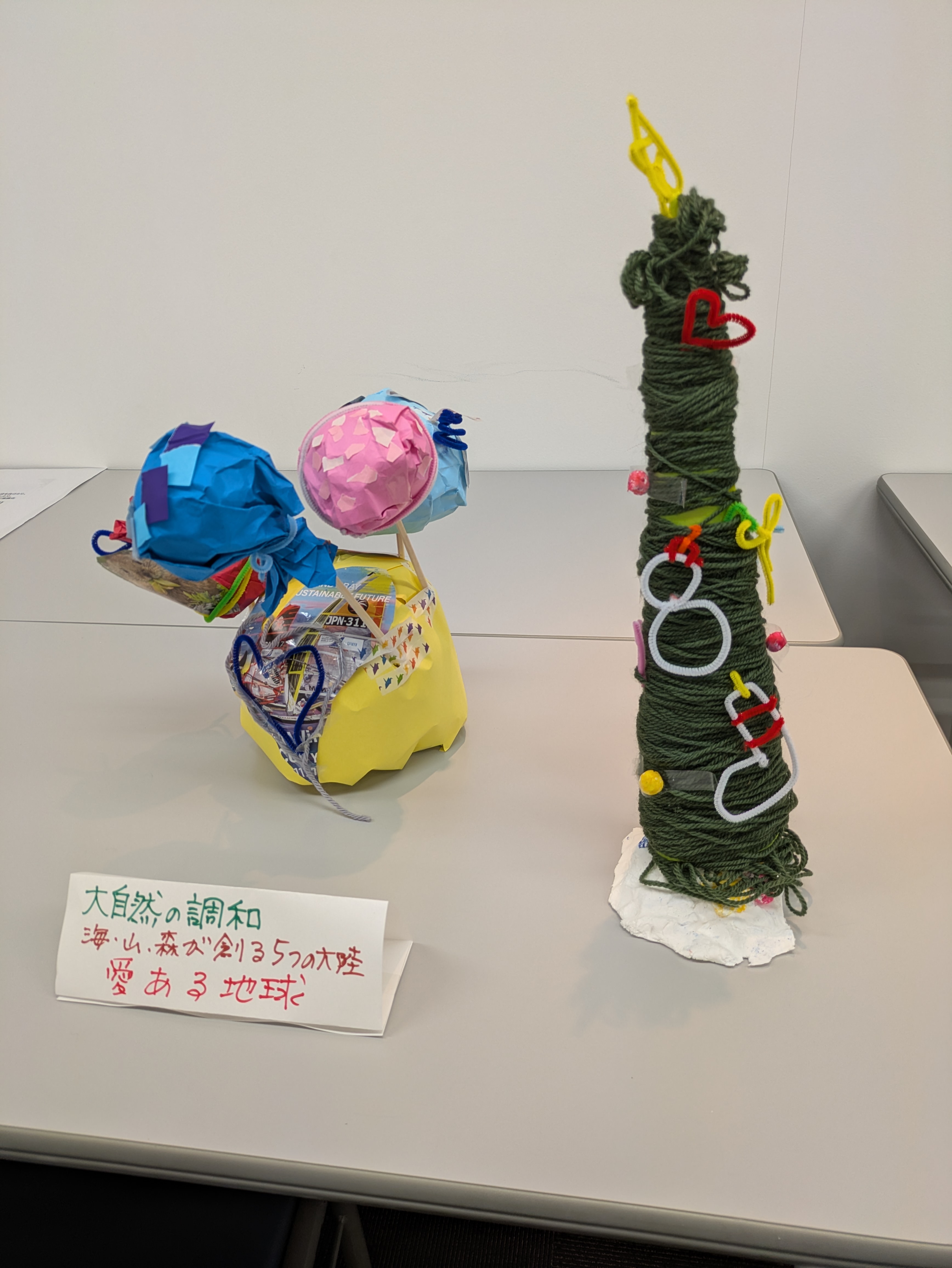

そこでは、初対面の参加者が4〜5人の「グループ」となり、課題に沿ってグループごとに作品を作るというワークが行われました。

作品を作るので、グループの中で「Aさんは〇〇の役」「Bさんは◇◇の役」といったふうに、特に申し合せることなく自然と役割が分担され、うまい下手はともかく最終的には一つの作品を作ります。

作った後に、それぞれが振り返りをします。その振り返りの中で、自分やほかのメンバーについてどのような言動があり、自分はその中で何をしたのかを書いていきます。

そこで書いたものをグループ内で共有し、「自分が考える自分」と「他社から見た自分」をそれぞれフィードバックされます。

こうした流れの中で、自分やほかのメンバーがそれぞれ自分や他人のことを知ることになります。

それが心理的安全性と何の関係があるのかですが、

私なりに感じたのは、

・ワークを通してそれぞれの個性を知ることができる。・個性が分かれば、「あぁ、こういう人なんだな」と尊重できるようになる。・それぞれの個性の中で、自分をどのように出せば「作品を作る」という共通の目標に向かっていけるのかを意識する。・振り返りの中で他社からフィードバックを受けることで、自分が受け入れられていたんだという実感がもてるようになる。といったことでした。この、最後の「自分が受け入れられていたんだという実感」をもてたということは、その「グループ」という場は心理的安全性が確保された場だったということです。こうした共同作業を普段の仕事に置き換えてみると、共同作業としての仕事は日々行っていますが、その場で各人がどのように自分の個性を発揮し、個性をそれぞれがどう見ているのかというフィードバックはされることが無いというのはほとんどの職場での現実と思います。フィードバックが無いので、「なぜあの人とはいつも意見が合わないのか」や「なぜこの人とあの人はうまくいっているのか」ということを各人が勝手に解釈するしかありません。その解釈が、場合によっては仕事のパフォーマンスにネガティブに影響することもあるでしょう。他にも、何か新しいことを行うにあたり、チームを編成することもありますが、そのチームを編成する前にこうしたワークをすることで相性をみることができますので、場合によっては編成を変更することでその後のチームのパフォーマンスが全然違ってくることもあるでしょう。相性についてはAIに聞いても一般論的なものが限界でしょうから、こうした実践の場をもうけるという手法が有効と思います。弊所で提供している「組織力診断」もあります。Webで完結できる簡単なツールですので、ぜひご利用いただければと思います。

【「ワクワクドキドキ」をテーマにクリスマスツリーを作成(右側)】